Nunca el cine más constructor de la fantasía colectiva como en las raciones periódicas de magia desde una seminal TOY STORY (John Lasseter, 1995), eso si no sumamos la maleta de sueños aportada por el monopolio Disney durante décadas.

Listos como perro hambriento, los de la factoría clásica vieron en la prestigiosa compañía californiana el perfil de su nueva etapa creativa. Nuevos tiempos enmarcan gustos que mutan, el cine para niños -perdón, adultos que se descubren niños- se reinventa con lo digital, engorda las arcas del directivo astuto y, sin escatimar en medios, nos catapulta a esa oscura esquina del deseo amortiguado. Puro placer del cine cuando asalta la fibra de una sensibilidad que empezaba a ser difusa, agazapada tras el consumo ingente de estupidez, apagada por años de asepsia y mediocridad.

Listos como perro hambriento, los de la factoría clásica vieron en la prestigiosa compañía californiana el perfil de su nueva etapa creativa. Nuevos tiempos enmarcan gustos que mutan, el cine para niños -perdón, adultos que se descubren niños- se reinventa con lo digital, engorda las arcas del directivo astuto y, sin escatimar en medios, nos catapulta a esa oscura esquina del deseo amortiguado. Puro placer del cine cuando asalta la fibra de una sensibilidad que empezaba a ser difusa, agazapada tras el consumo ingente de estupidez, apagada por años de asepsia y mediocridad. No iba a ser menos con esta insólita fábula galáctica, que es también cuento de amor estelar, que a su vez es parábola protoecologista, que en su seno acoge una mordaz sátira al modo de vida occidental. Las armas de asalto son las mismas. Borrachera de color, festival luminoso, prodigiosa narrativa, moralina algo tosca pero eficaz. La costumbre podría disipar la fuerza de seducción de una técnica virtuosa, el magnetismo de lo animado hasta rebajarle méritos. Pero pronto se revela Andrew Stanton -comandante de la nave tras BICHOS (1998) y BUSCANDO A NEMO (2003)- capaz de hacer pleno con las mismas cartas que en entregas anteriores aunque remarque el tono sombrío en un potente inicio. El mundo apocalíptico, alfombrado de escombros dibuja la metáfora que late bajo un relato de costura naif, al fin arrastrado al torbellino infográfico marca de la casa. Por eso lo mejor de la película está en la primera parte, donde el perfecto engranaje visual -aquí más afinado que nunca, podría jurarse que es imagen real- ofrece espacios sucios, tenebrosos encuadres, un juego con la profundidad de campo tan desolador como fascinante, en plena sintonía con el mensaje apesadumbrado que articula el que tal vez sea el guión más arriesgado de la última etapa de Pixar -en mi opinión, digno de relecturas como LOS INCREÍBLES (Brad Bird, 2004)-. La admiración no cesa en este segmento catastrofista, por lo que se nos quiere contar y por las formas, casi perturbadoras. Se apuesta aquí -cuestionable decisión para ganarse la atención de los niños, ya se sabe que dispersa- por el silencio, la total ausencia de diálogos sólo salpicada por una minuciosa banda de ruidos con los que describir esta atmósfera opresiva y grisácea.

Pero pronto se revela Andrew Stanton -comandante de la nave tras BICHOS (1998) y BUSCANDO A NEMO (2003)- capaz de hacer pleno con las mismas cartas que en entregas anteriores aunque remarque el tono sombrío en un potente inicio. El mundo apocalíptico, alfombrado de escombros dibuja la metáfora que late bajo un relato de costura naif, al fin arrastrado al torbellino infográfico marca de la casa. Por eso lo mejor de la película está en la primera parte, donde el perfecto engranaje visual -aquí más afinado que nunca, podría jurarse que es imagen real- ofrece espacios sucios, tenebrosos encuadres, un juego con la profundidad de campo tan desolador como fascinante, en plena sintonía con el mensaje apesadumbrado que articula el que tal vez sea el guión más arriesgado de la última etapa de Pixar -en mi opinión, digno de relecturas como LOS INCREÍBLES (Brad Bird, 2004)-. La admiración no cesa en este segmento catastrofista, por lo que se nos quiere contar y por las formas, casi perturbadoras. Se apuesta aquí -cuestionable decisión para ganarse la atención de los niños, ya se sabe que dispersa- por el silencio, la total ausencia de diálogos sólo salpicada por una minuciosa banda de ruidos con los que describir esta atmósfera opresiva y grisácea.

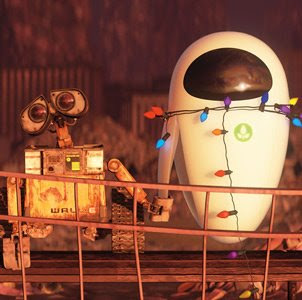

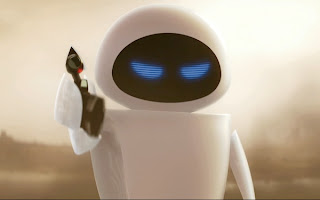

No hacen falta palabras para conocer al robot WALL·E, su rutina, su soledad, sus propios refugios -genial guiño cinéfilo-. Acurrucados en la butaca nos dejamos pellizcar por la ternura de esta suerte de Charlot solo en la Tierra, nos cautiva el encanto de lo artesano en contraste con la apolínea E·VE, rutilante emisaria de la misión espacial con la que su vida dará un giro. Stanton abre las líneas de la acción y mima a su protagonista para conceder poco a poco el gusto de la emoción que irá fluyendo en la aventura. Historia de amor entre dos extraños, dos fases de un proceso tecnológico para nada alejado de lo posible. Así, se me antoja que la película es dos películas a la vez, un divertido romance entre desperdicios insertado en un alegato de tinte futurista, todo un tirón de orejas por el mundo que nos empeñamos en fomentar. Si funcionan en equilibrio dependerá del entusiasmo o el recelo de cada cual. Sólo me quedó la sensación leve de que el fuelle se pierde en el tramo con los humanos, y no por flojera del timón narrativo –

No hacen falta palabras para conocer al robot WALL·E, su rutina, su soledad, sus propios refugios -genial guiño cinéfilo-. Acurrucados en la butaca nos dejamos pellizcar por la ternura de esta suerte de Charlot solo en la Tierra, nos cautiva el encanto de lo artesano en contraste con la apolínea E·VE, rutilante emisaria de la misión espacial con la que su vida dará un giro. Stanton abre las líneas de la acción y mima a su protagonista para conceder poco a poco el gusto de la emoción que irá fluyendo en la aventura. Historia de amor entre dos extraños, dos fases de un proceso tecnológico para nada alejado de lo posible. Así, se me antoja que la película es dos películas a la vez, un divertido romance entre desperdicios insertado en un alegato de tinte futurista, todo un tirón de orejas por el mundo que nos empeñamos en fomentar. Si funcionan en equilibrio dependerá del entusiasmo o el recelo de cada cual. Sólo me quedó la sensación leve de que el fuelle se pierde en el tramo con los humanos, y no por flojera del timón narrativo – frenético como es de esperar-, sólo por hacer evidente la condena que un deslumbrante, casi espectral prólogo se encargaba de sugerir.

frenético como es de esperar-, sólo por hacer evidente la condena que un deslumbrante, casi espectral prólogo se encargaba de sugerir.

Impresiones aparte, a la vista y disfrute está la sabia fusión entre un fondo de trazo descorazonador y su brillante traslado plástico, por muy calculada que resulte la fórmula que obra el prodigio. Habrá quien sancione esta maquinaria programada para emocionar, la escasa dimensión de artefactos cuyas piezas se ensamblan sin otro recurso que un diseño fastuoso. Más allá de polémicas, WALL·E no debe despreciarse como distopía sobre el planeta que nos espera, alerta reveladora sobre primitivos modos de estar en el mundo, de manejar el entorno natural y caer en la falacia del consumismo y las comodidades (¿válvulas de felicidad?). Todo ello en un embalaje primoroso, pura vitalidad en mitad de la nada, inteligencia creativa al absorber influencias de viejos clásicos -el genio esteticista de Kubrick flota en el ambiente- para renovarlas a chorros de ingenio y brío, rindiendo culto a la magia sin condiciones. Sólo queda encarar ese íntimo recodo iluminado en nuestro corazón y abandonarse al placer. Como el niño soñador que todos seguimos siendo. Al menos yo así me sentí.